Alles geht über eine App, die schon zu Hause anzeigt, welche Waren in der Dorfladenbox verfügbar sind. Der begehbare Container in frischen Farben ist eine Art Selbstbedienungsladen 2.0 – en miniature. Mit dem Smartphone lassen sich dann rund um die Uhr die Pforten zum regionalen Angebot öffnen, Produkte einscannen und bargeldlos bezahlen. 36 Dorfladenboxen gibt es bereits, darunter 19 in Deutschland, die jeweils rund 50 bis 70 Direktvermarkter beliefern. Mit dem modernen Dorfladen-Konzept will Landwirt Johannes Fischerleitner aus Oberösterreich die Lebensmittelproduktion für kleine Erzeuger wieder attraktiver machen und die Kundenwünsche nach qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln erfüllen. Gemeinsam mit Patrick Schoyswohl und Thomas Fellinger setzt er dabei auf smarte technische Lösungen und einen hohen Automatisierungsgrad, um den Aufwand für Betreiber, Erzeuger und Kunden möglichst gering zu halten: „Die Kunden müssen so nicht von Hof zu Hof fahren, sondern können alle Erzeugnisse der umliegenden Höfe kompakt in der Dorfladenbox erwerben.“

Regionale Produkte im Supermarkt

Regionale Lebensmittel sind ein anhaltender Trend. Die Vorteile sind hinlänglich bekannt: Kurze Transportwege und saisonale Produkte, die wirtschaftliche Stabilität lokaler Versorgung, Qualität, Frische und Geschmack, Arbeitsplätze vor Ort, Erhalt von Kulturlandschaften, Biodiversität und Umweltschutz, Transparenz und Kundenbindung. Laut Ernährungsreport 2024 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist 76 % der Befragten die regionale Herkunft beim Einkauf Wurst und Fleisch wichtig.

Das regionale Angebot in Deutschland steht mitunter sehr unterschiedlich zur Verfügung. So reicht der Selbstversorgungsgrad bei Obst von 20 % bis zu 150 % bei Kartoffeln. Hinzu kommen Versorgungsunterschiede in den Regionen zwischen z. B. der obst- und gemüsereichen Bodenseeregion und vom Meeresklima geprägten Anbaubedingungen unmittelbar an der Nord- und Ostsee. Auch beim Fleisch gibt es regionale Schwerpunkte. Die Schweinehaltung etwa konzentriert sich vor allem auf drei Bundesländer: In Niedersachsen standen 2023 rund 33 % aller deutschen Schweine, in Nordrhein-Westfalen rund 28 % und in Bayern rund 11 %.

Regionalangaben sind für sich genommen keine Garantie für Tierwohl, Nachhaltigkeit oder Transparenz – was auch daran liegt, dass Regionalität ein schwammiger und überaus dehnbarer Begriff ist.

Gütesiegel für regionale Lebensmittel erklärt

Wenn Produkte bestimmte Richtlinien zu Herkunft, Produktionsprozessen oder Verarbeitung erfüllen, signalisieren Gütesiegel bestimmte Qualitätskriterien, so die Gütesiegel der Bundesländer „Geprüfte/gesicherte Qualität“. Die Wahrnehmung der Gütesiegel beim Einkauf von Lebensmitteln hat sich laut BMEL im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Zwei Drittel der Befragten (65 %) gaben an, dass sie beim Einkauf von Lebensmitteln immer bzw. meistens auf Tierwohllabel achten, das Fleisch aus tiergerechter Haltung kennzeichnet. 62 % geben an, auf das Regionalfenster zu achten.

Mehr als die Hälfte aller Konsumenten achten, eigenen Angaben zufolge, immer oder meistens auf „Biosiegel“ (59 %) und „Fairer-Handel-Siegel“ (53 %), die Produkte kennzeichnen, bei deren Herstellung bestimmte soziale und teilweise auch ökologische Kriterien eingehalten werden, oder das Siegel, mit denen Produkte aus nachhaltiger Fischerei gekennzeichnet sind (53 %).

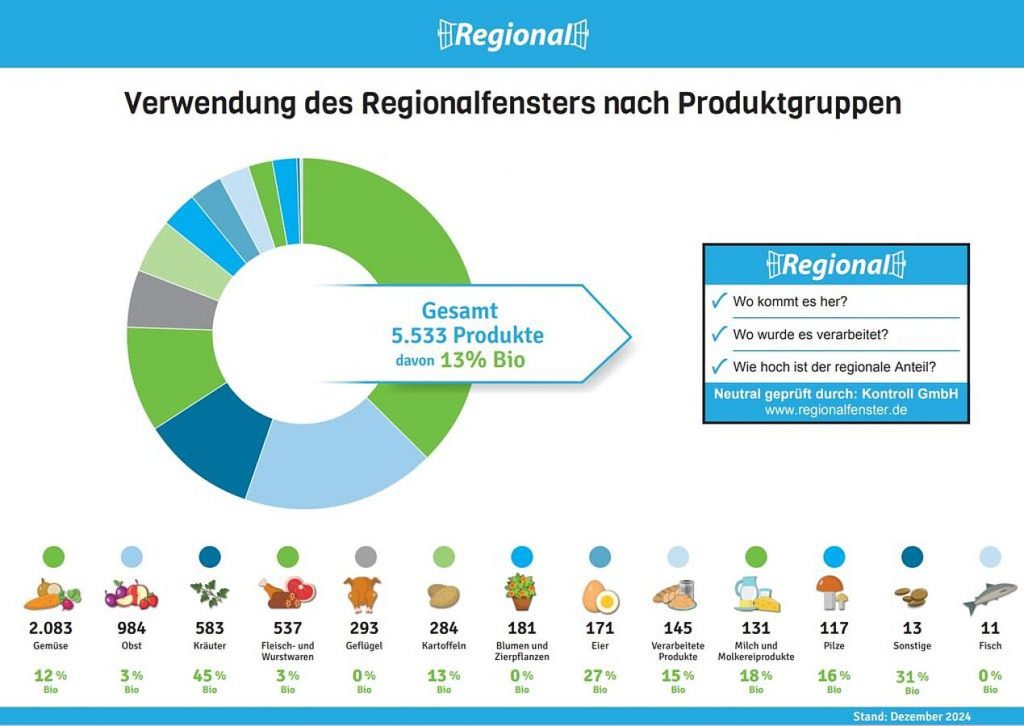

Zudem achten Konsumenten bei den immer beliebter werdenden Fleisch- und Milchalternativen verstärkt auf die Herkunft. „Auch hier lohnt es sich, die Erzeugnisse mit dem Regionalfenster zu kennzeichnen. Für die Kunden bedeutet es eine verlässliche Orientierung, für die sie auch bereit sind, etwas mehr zu zahlen“, empfiehlt Peter Klingmann, Geschäftsführer der Regionalfenster Service GmbH. Das Regionalfenster-Konzept erlaubt nun im Übrigen auch wertgebende Zutaten anderer Herkunft, wenn diese aus klimatischen oder Verfügbarkeitsgründen nicht regional beschafft werden können. Verbraucher erhalten weiterhin Transparenz über Informationen zur Herkunft der Produkte, da dies im Regionalfenster deklariert wird.

Wie sich der Strukturwandel auf regionale Produkte auswirkt

Die Fleischwirtschaft in Deutschland steht vor tiefgreifenden Umstrukturierungen, die durch Faktoren wie sich ändernde Konsumgewohnheiten, Marktstrukturen und Produktionsmethoden beeinflusst würden. „Einige Unternehmen, die auch mit dem Regionalfenster gekennzeichnete Produkte im Sortiment hatten, schließen Produktionsstandorte bzw. ziehen sich aus dem deutschen Markt sukzessive zurück. Deshalb sind unsere Zahlen insbesondere in der Produktgruppe Fleisch- und Wurstwaren im Vergleich zum Vorjahr um rund 29 % gesunken“, sagt Klingmann. Abmeldungen erfolgten vor allem in den Produktgruppen Fleisch- und Wurstwaren (Rind und Schwein) sowie Geflügelfleisch. Die Anzahl an Regionalfenster-Produkten ging demnach erstmals zurück. Anfang Dezember 2024 waren insgesamt 5.533 Produkte freigegeben, 6,5 % weniger als im Vorjahr.

Den Angaben zufolge stellt der Strukturwandel in der Lebensmittelwirtschaft eine wachsende Herausforderung für die Regionalvermarktung dar. Durch die Konzentration auf große, zentralisierte Betriebe stünden kleine und mittelständische Verarbeitungsunternehmen zunehmend unter Druck. Dies führe zu einem Rückgang lokaler Verarbeitungskapazitäten und gefährde nicht nur die Vielfalt und Qualität regionaler Produkte, sondern auch die Existenz regionaler Erzeugung und Verarbeitungsunternehmen.

„Nur mit einem fairen Preis bekommen wir auf Dauer auch ein hochwertiges Produkt. Anders funktioniert das nicht.“

Hannes Feneberger

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen regionalen und Bio-Siegeln

Mit dem eigenen Biosiegel „VonHier“ garantiert der Allgäuer LEH Feneberg seinen Kunden Transparenz und Qualität aus der Region. Die rund 80 Märkte mit angeschlossenen Verarbeitungs- und Veredelungsbetrieben erstrecken sich auf ein Verbreitungsgebiet von etwa 100 km rund um den Hauptsitz in Kempten. Mit Amelie Feneberg ist die vierte Generation im Familienunternehmen tätig, das unter der Marke „Prima Markenfleisch“ außerdem Weiderind und Kalb, Schwein, Huhn, Pute und Ente aus konventioneller kleinbäuerlicher Landwirtschaft im 100-km-Radius um Kempten in der hauseigenen Metzgerei verarbeitet. „Wir haben Verträge mit über 600 Landwirten“, bestätigt Hannes Feneberger in der Schwäbischen Zeitung. Qualität und Transparenz stünden dabei an erster Stelle. Mit den meisten Lieferanten arbeitet der Händler seit über 20 Jahren zusammen. „Nur mit einem fairen Preis bekommen wir auf Dauer auch ein hochwertiges Produkt. Anders funktioniert das nicht“, erklärt er.

Autorin: Verena Wagner

Mit einer Regionalitätskampagne hat Edeka die Frischetheken als Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb betont und sieht sich als Partner der heimischen Landwirtschaft . Lesen Sie mehr dazu in unserem Beitrag Kampagne für Regionalität.